先の記事で、地方創生は、「自分が住む地域に向き合い、現場で動く人を増やしていく」ことに尽きるということを書いたのですが、

もう一つ大事なことがあると思っています。

それは、「解く」(ほどく)ということ。

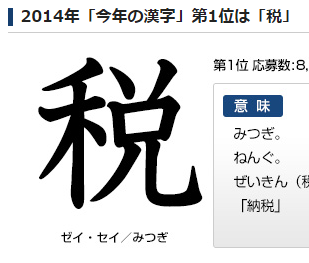

先月行われた地方創生会議で「地方創生×メディア」の中でも話が出ましたが、

「まちを編集する」という価値観。六次産業化も「編集」の領域になっている。 ソトコト編集長指出さんの発言。#地方創生会議 #ソトコト #編集

— 浜田規史@課題先進地からイノベーションを (@nokkun1230) 2017年6月10日

「同じレイヤーの人で集まれなくなるからこそ、まちづくりの編集スキルが活きる」 ソトコト編集長指出さんの言葉。みんなに好き勝手言ってもらう機会作るだけやなくて、ちゃんと「編集」しないといけんなぁ。#地方創生会議 #編集 #ソトコト

— 浜田規史@課題先進地からイノベーションを (@nokkun1230) 2017年6月10日

「まちを編集する」(編む)ということ。

もちろん、この「編む」ということも大事なのですが、

実は……地方の現場では、絡み合った(絡みついた)糸や針金を「解く」(ほどく)ところからはじめないといけないんじゃないかなぁと。

(地方では、好き嫌いなどの人間関係が複雑に絡まっていること、縦割りシステムなどで、カチカチに固定されていることなどがあったり……)

「編む」って前向きな言葉だけど、「解く」(ほどく)って、後ろ向きな言葉。

でも、この「解く」(ほどく)ということを、丁寧にしていかないと、「編めない」じゃないかなと思っています。

多くの地方創生コンサルタントは、「複雑に絡まっているのに、無理に編もうとして、かえってぐじゃぐやにしてしまう」んですよね。

その時(瞬間)は、「うちのまちも、元気になってきたなぁ」なんて思って勘違いしてしまうんですけど、実は違う。

そして、いちばん大事なのは、「解く」(ほどく)ことができるのは、そこに住んでいる人であるということ。

つまり、「地方創生」は、外部のどこかの人に丸投げしたり、お金をかければいい話ではなく、

現場で動く人の物語を多く生み出し、「解きながら、編むこと」が必要なんだろうと思います。