ぼく、最近よく思っているのですが、

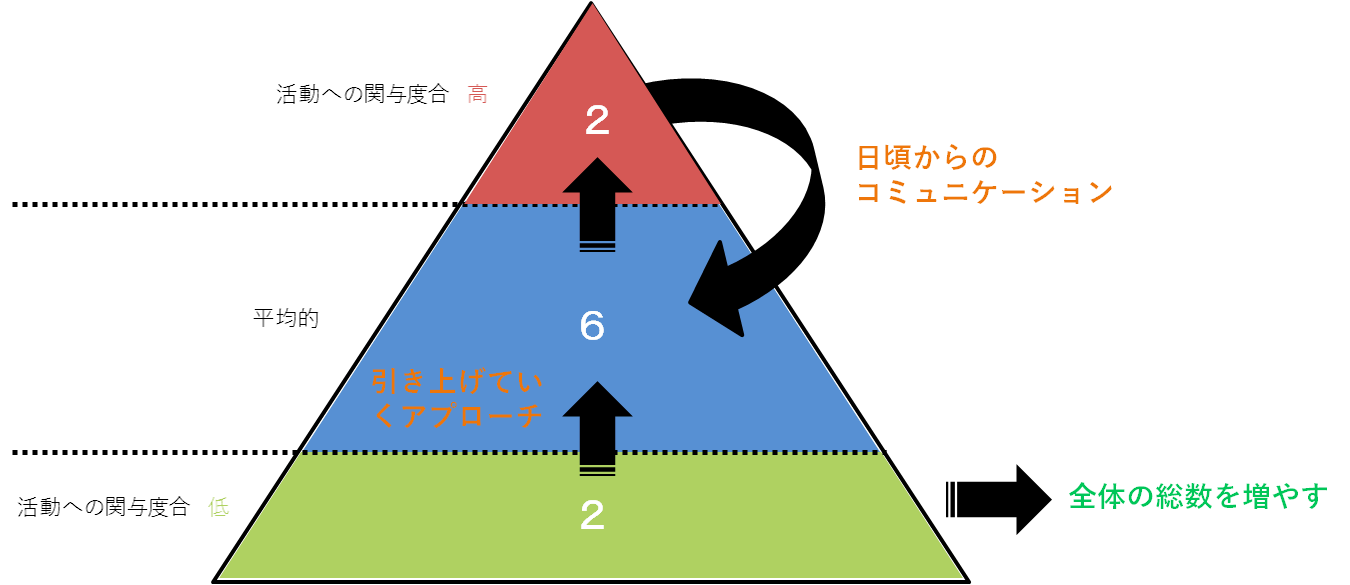

NPO等の「地域を変えていこう」(良くしていこう)とミッションを掲げて動いている団体にとって、既存メンバーの活動理解を進め、積極的な参画を図っていくことが必要不可欠。

が、しかし、その目的に向けて、一緒くたメンバーを率いていくのは、本当に難しいということ。

それは、メンバーがゆるく・地縁的につながってきたベースがある組織ほど難しいのではないかと思うのです。

団体に所属するメンバーは、様々。

団体の目的に忠実に共感している人

側面的にサポートがしたい人

純粋にボランティア参加がしたい人

活動には参加できないけれど、寄付で応援したい人

活動を通じて、自分自身の成長を図りたい人

活動を通じて、いろいろな人と出会いたい人

などなど、様々な思い・ニーズを持っている人がいるのですよ。

ぼくらの団体もそうですが、多様な人を受け入れている以上、その人たちを基本排除することなく、どうすれば、団体のミッション達成に向けて率いていく(仕向けていく)ことができるのか。

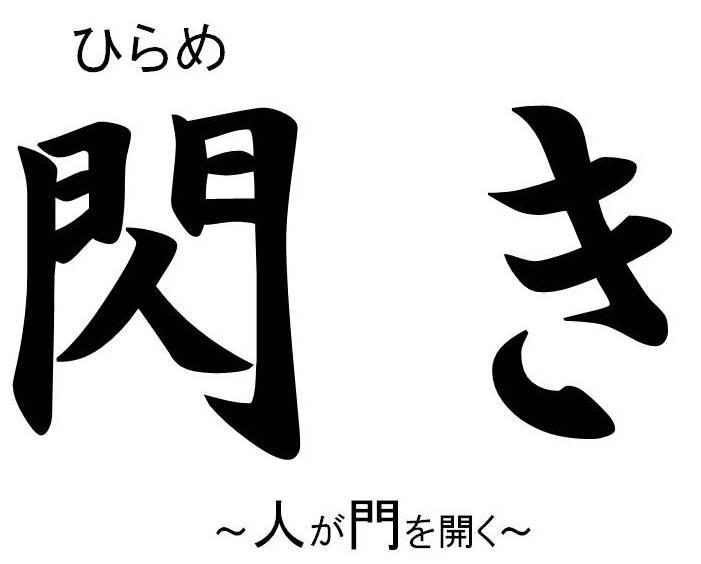

以前にも書きましたが「意味づけをしていく」という作業ももちろんですが、「多面的にアプローチしていく」という視点も大事かなと思うところです。

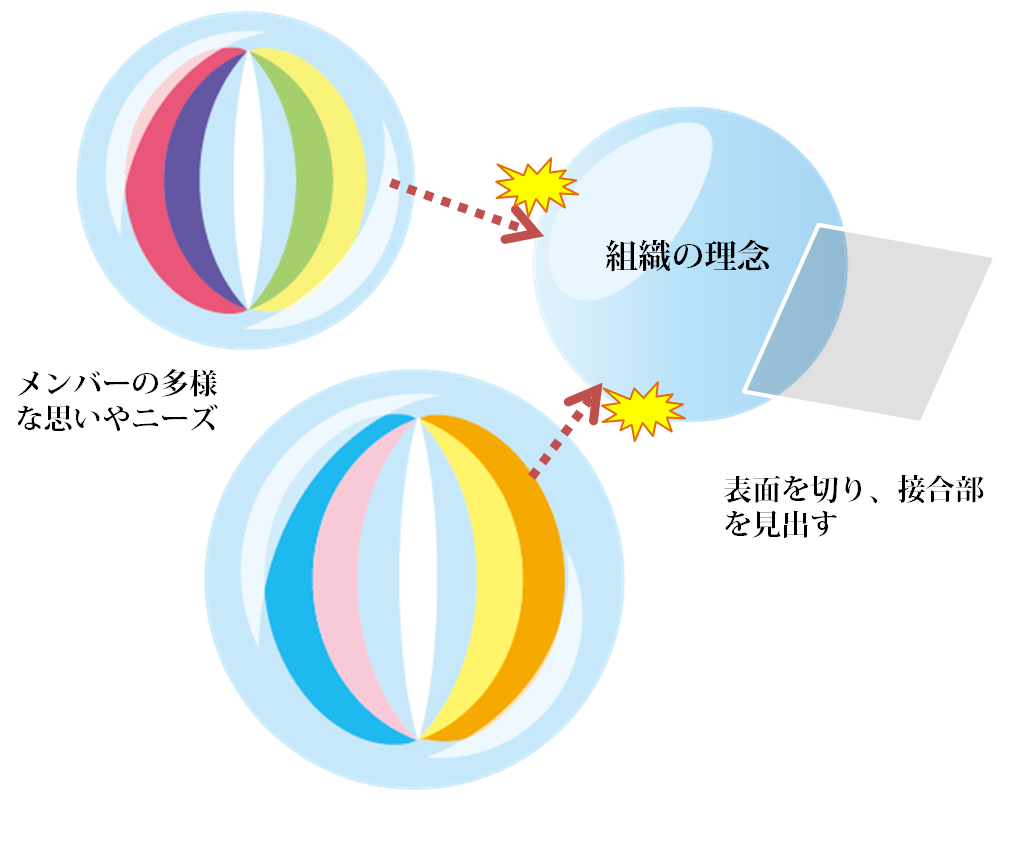

団体の形が「円球」の整った形、

メンバー個人がニーズに合わせた「多面体」をしているとるすと、

その接合部分は、「球」とはすんなり合わさりません。

メンバーによっては、その接合部分を団体の「円球」に合わせて変化できる人もおりますが、それは決して多くない。

むしろ、団体の「円球」の「核心」は残しながら、表面を「切っていく」ということが必要です。

特に、理事者をはじめとした団体のコアメンバーはこの作業を絶えず行っていかないといけなくて(メンバーが随時入れ替わっていく、変化していくわけですから)、

この作業というのは、

①メンバーと向き合うこと

②コアメン自身が団体と向き合うこと

③メンバーに合わせて説明していくこと(切っていくこと)

の3点が求められると考えています。

ぼく、個人的に思うには、「円球」の形が変えられない・切り取れない(説明できない)からといって、積み上げてきた団体の方向性がおかしいとか、ミッション(核心)自体が間違っているというふうになってしまうのは時期尚早ではないかと思うんですね。

まずは、この団体の存在意義である「核心」に手をつける前に、できることはまだまだある。

コアメンバーは、そういう点では、上記3点を実践するのに、諦めたらいけないんだと思っています。

ぼく自身も含めて、まずは、団体・メンバーと向き合い、頑張らないといけないです。

コメントを残す