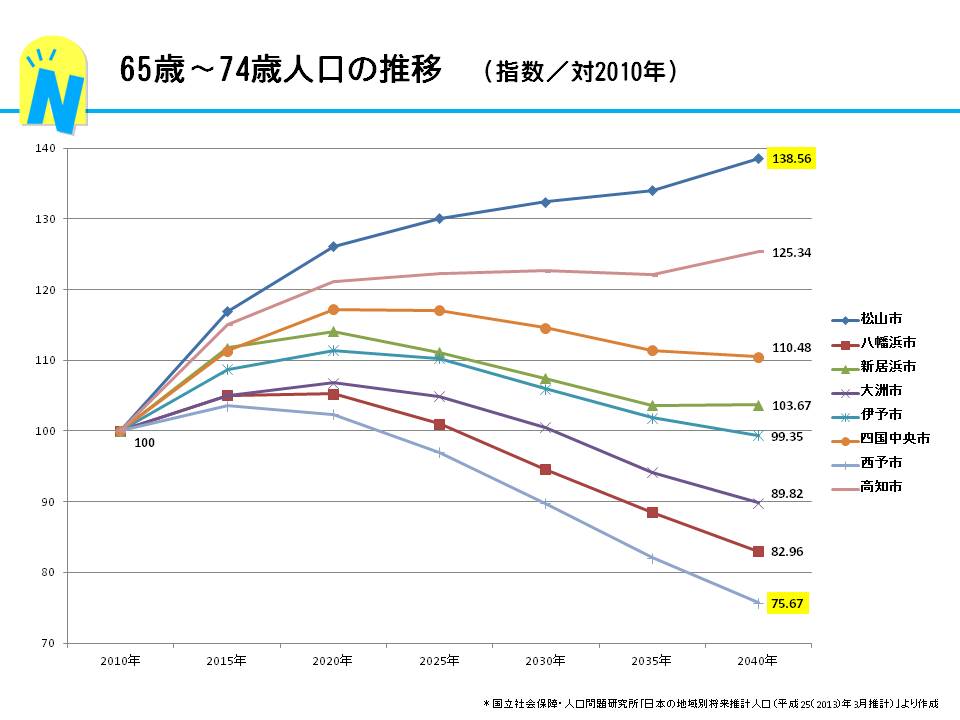

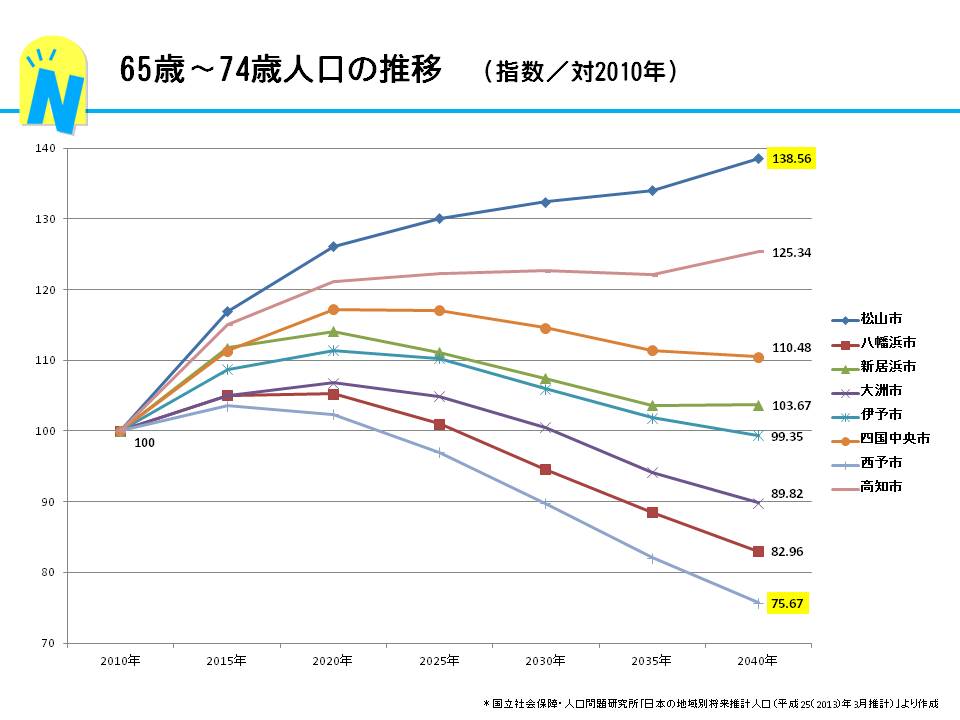

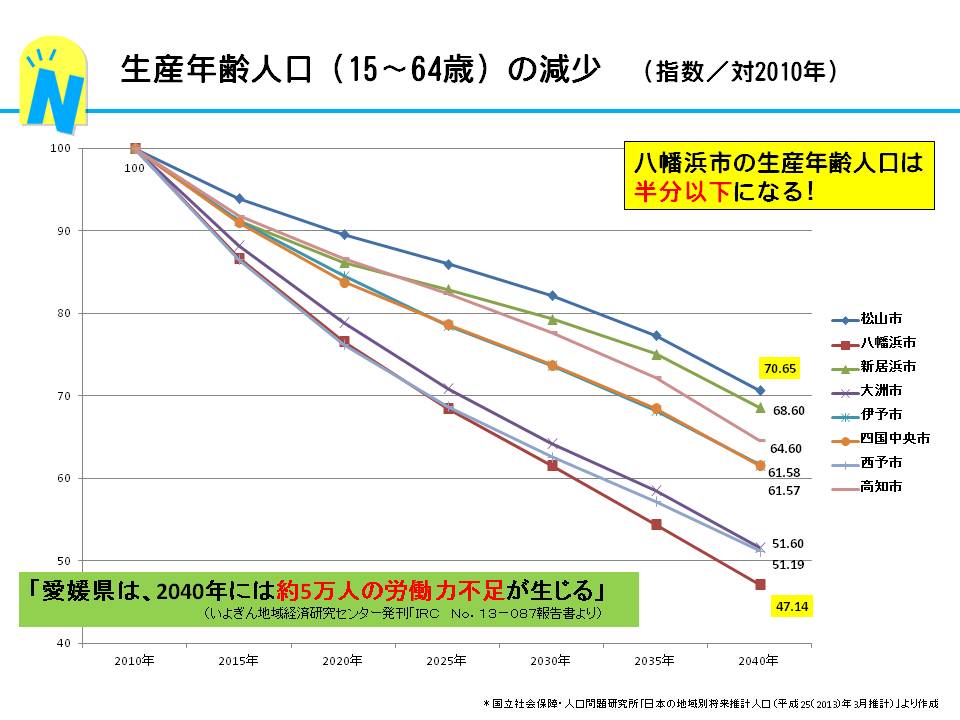

先の記事では、「生産年齢人口」に着目しましたが、今度は、65歳~74歳の人口はどうでしょうか。

一昔前から「高齢化」ということが言われている通り、2015年にかけては増加。

が、2020年になると、市町村によって2つのパターンに分かれることが判明しました。

緩やかに増加していくのは、松山市と高知市だけで、

他の市町村は、緩やかに減少していくんです。

特に、大洲市・八幡浜市・西予市は2040年には高齢者の数自体もかなり減ってしまうという推計です。

ということは、人口が減るというのは、子どもの数だけでなく、特に田舎の地方では、「高齢者の数も減り続けていく」ということですね(高齢者の絶対数が多いので当たり前ですが)。

実はこのグラフは、64歳までの生産年齢人口が減るなら、それ以上の高齢者の方を働き手として捉えればいいのではないかと、思って作ってみたのですが、

その仮説は、2020年以降は成り立たなくなるということ(もちろん、現状では、高齢者の再雇用などは有効な手段)。

とするなら、どうしましょ、日本。

もちろん、子どもが生みやすい環境作りをするのはもちろんですが、すぐに働き手になるわけでも、人口増加になるわけでもないです。

コンパクトに「まとまっていく」しかないんじゃないでしょうか。

企業も日本全体のパイが減っていくとしたときに、新しい商品や新しい価値提案ができない限り、単純に「売上増加」を図ることって難しくなるんじゃないかとも思います。

海外にでも求めない限り、今の経済を日本で維持することが今後難しくなりますよね。

僕らは、知らず知らずのうちに、前年対比「増」の予算目標を立てて、それを達成することが「善」であり、「企業収益に貢献する」としてすり込まれてきましたが、

経済規模が減少すなら、その目標は正しくは前年対比「減」の予算になるはずで、それ以外のところで、「企業(社会)に貢献する」ということが必要になってくるのかな、とも思います(貢献の尺度を変えないといけないですね)。

それに、日本人は働き過ぎと言われてますから、余暇を使って、家庭や地域に対して目を向けたり、現場への参加を促していくことが必要ですね。

会社でしか自分の能力が発揮出来ない(認められない)というのは、間違っているわけで、仕事以外で地域に足を踏み入れれば、いくらでもその価値を認めてくれる(必要としてくれる)人がいるわけです。

何をもって日本の最適規模な経済かは分かりませんが、

個々の能力が会社だけでなく、社会(地域)に対して提供できるような、大きな社会の仕組みを変えていく必要があると思います。

近くにいますもん。

この人、この会社に朝から晩までいて、他にも貢献できるところたくさんあるのに、もったいないなーって。

コメントを残す